Il 20 gennaio 2015, Queersquilie! ha compiuto il suo primo anno di vita. Un anno di crescita comune, eventi, laboratori ed autocoscienze che ci hanno portato grandi soddisfazioni.

Esattamente da lì, dalle autocoscienze, siamo nat* noi: eravamo innanzitutto un gruppo di amiche (a cui successivamente si è aggiunto qualche “maschietto”) accomunate da un forte interesse per le questioni di genere. In maniera informale, abbiamo passato più di un anno a riunirci la sera per scambiarci materiali e condividendo esperienze e riflessioni.  Meravigliose serate a suon di musica, video postporno e considerazioni a partire dal nostro vissuto e dalla nostra quotidianità ci hanno accompagnat* ed aiutat* nell’autoformazione; finché alcun* di noi hanno avvertito la necessità di concretizzare queste riunioni in qualcosa che avesse un maggior impatto politico.

Meravigliose serate a suon di musica, video postporno e considerazioni a partire dal nostro vissuto e dalla nostra quotidianità ci hanno accompagnat* ed aiutat* nell’autoformazione; finché alcun* di noi hanno avvertito la necessità di concretizzare queste riunioni in qualcosa che avesse un maggior impatto politico.

Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci ritroviamo in piazza, volenterose di iniziare. Da lì, tutto succede velocemente: il concepimento del qollettivo, le basi politiche che gli vogliamo dare, cosa ci proponiamo di fare. Siamo in tant*, ma ancora senza una sede, un luogo, idee precise su come impostare il nostro lavoro futuro.

E’ ormai l’inizio di dicembre, quando alcune di noi – accompagnate da qualche bottiglia di vino rosso – iniziano a pensare a quali potrebbero essere nome e logo del qollettivo. Tra una risata e l’altra, buttiamo giù idee a non finire, invidiose del fatto che ci fossero già state menti geniali a pensare ad un nome come Le Ribellule*… Finché, ad un certo punto, un’immagine ci tuona chiara in testa: “Quisquilie e pinzillacchere!”. Anacleto, il vecchio gufo brontolone compagno di Mago Merlino ne “La spada nella roccia”, ci dà la soluzione! QUEERSQUILIE!, ragazze, Queersquilie!

In una società in cui le questioni di genere sono considerate argomenti di nessuna importanza – quisquilie insomma – noi rivendichiamo il termine, lo facciamo nostro e lo queeriziamo! A chi le considera semplici sciocchezze, noi mostriamo la nostra volontà di cambiamento, le nostre denunce, i corpi attraverso cui agiamo, le voci con cui gridiamo! E così, il 20 gennaio 2014, nasce ufficialmente Queersquilie! – Collettivo Femminista Queer.

A febbraio, si tiene la prima assemblea pubblica. Nemmeno il tempo di entusiasmarsi per la stesura del manifesto che – pouf! – Pisa si riempie di volantini che tuonano “Quello che le donne vogliono!”.

Tadaaan! Il terzo anno consecutivo di una kermesse, patrocinata da niente popò di meno che da comune e provincia, vede una stazione riconvertita ad uso pubblico riempirsi di stand dedicati “alla donna e alle sue passioni”: epilazione, abbronzatura, acconciature, trucco, massaggi, danza, shopping, cucito e, dulcis in fundo, “lezione di femminilità con tacco 12”; il tutto tra cartelloni pubblicitari di modelle senza cellulite, con pelle liscia e levigata e televisori che proiettano sfilate di modelle in costume da bagno. Insomma, l’ennesimo evento farcito di stereotipi a gogò sui desideri femminili!

Quella fu la prima occasione in cui uscire pubblicamente per opporci a quell’immagine avvilente e limitante della donna, coscienti che stavamo soltanto facendo valere quella preziosa legge 16 (di cui la Regione Toscana si è dotata dal 2009) contro gli stereotipi di genere. Fu così che scrivemmo comunicati, organizzammo un presidio e ci trovammo davanti alla stazione Leopolda con striscioni, immagini, slogan che offrivano spunti di riflessione. Nonostante per due giorni di fila siamo state additate come “le femministe che bruciano reggiseni e non si depilano” (e, anche se fosse, non vediamo che male ci sarebbe…), siamo riuscit* a confrontarci con le organizzatrici e con gli organizzatori, spiegando loro che definire certe passioni come caratterizzanti dell’essere donna è scoraggiante non solo per il sesso femminile, ma anche per quello maschile: ricondurre alcune attività ad un genere specifico limita le possibilità di ognun* di costruire la propria identità liberamente. Non sappiamo se realmente abbiano compreso quale fosse la questione, ma siamo coscienti che loro stess* sono vittime di quel sistema capitalista che strumentalizza tutte e tutti noi e che, pertanto, va combattuto.

Poco tempo dopo, organizziamo un seminario in università con Lorella Zanardo sull’educazione e l’immaginario di genere. Tutt* abbiamo visto Il corpo delle donne, siamo rimast* affascinat* ed al tempo stesso schifat* dal modello di donna propinato dai mass media. L’evento accoglie una sessantina di persone. Il dibattito è talmente avvincente e partecipato che solo il custode riesce a interromperlo per mandarci via a causa della chiusura del dipartimento. Questa è la prima volta che ci facciamo notare nella realtà che ci è più vicina: l’università.

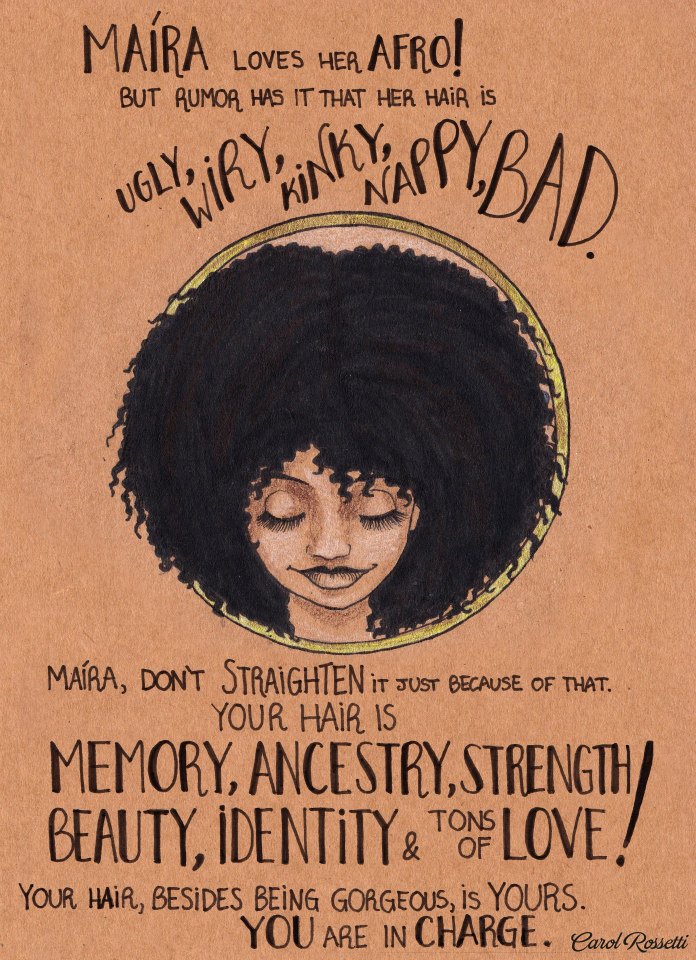

Le autocoscienze e la formazione proseguono, finalmente ci prendiamo del tempo per noi, pensiamo ai temi da trattare attraverso conferenze, presentazioni di libri e cineforum. L’anno accademico è ormai quasi finito, quando apprendiamo di un programma televisivo intitolato “Come mi vorrei…”. La solfa è sempre la stessa: ragazze che si sentono inadeguate nella loro vita di tutti i giorni – chi per un motivo, chi per l’altro – vengono aiutate dalla strafiga del momento a cambiare sulla base di come la società le vorrebbe. Lanciamo una campagna locale in cui siamo noi, ragazze e ragazzi, a decidere come ci vorremmo sulla base delle nostre aspirazioni, non di quelle che ci vengono inculcate. Siamo stuf* di essere marionette a cui dire come doversi sentire, cosa dover provare e per chi. Ad ogni forma di eteronormatività ed oppressione imposta, contrapponiamo il nostro diritto all’autodeterminazione!

Nello stesso periodo, l’associazione romana di promozione sociale “Scosse”, portatrice del progetto La scuola fa la differenza, viene attaccata dalle destre cattoliche e omofobe; è la prima volta che sentiamo parlare della non meglio precisata ideologia del gender. Capiamo subito che dobbiamo sostenerle, promuovendo insieme a loro e a tanti altri gruppi l’evento “Educare alle differenze”, tenutosi a Roma il 20 ed il 21 settembre 2014.

Un ottimo inizio del nuovo anno accademico, che ci vede impegnat* su più fronti: portiamo avanti il percorso di Educare alle Differenze nel territorio pisano insieme ad una rete di collettivi ed associazioni, organizziamo un ciclo di cineforum sull’empowerment, riflettiamo sui femminismi nell’era postcoloniale, ci divertiamo e sperimentiamo con un laboratorio sui sex toys a cura di Maia Pedullà, prendiamo posizione contro la veglia delle cosiddette “sentinelle in piedi”…

Le cose da fare sono tante e le questioni da affrontare ancora di più. Gli stereotipi e le forme preconcette da decostruire sembrano non finire mai, eppure non ci diamo per vint*. “Crediamo che la visione dicotomica dei generi, prevalente nella nostra società, non corrisponda alla realtà. Crediamo fermamente nella possibilità di vivere la nostra identità sessuale senza essere costrett* a vestire un’etichetta. Intendiamo il modello queer come approccio teorico e metodo di lotta nella decostruzione della cultura dominante e eteronormativa per la co-costruzione di alternative non ghettizzanti. (…) Quindi… Continuare a sognare, vegliare, monitorare, divulgare, denunciare, lottare, cercare, muoversi, agire; insomma, continuare a pestare i piedi e a opporci su tutte quelle cose che una cultura patriarcale, sessista e eteronormativa vuole che siano, e che rimangano solo, QUISQUILIE”.**

Grazie a voi, che ci avete sostenut* ed incoraggiat* durante quest’anno di lotte quotidiane. Continuate a seguirci per scoprire tutte le sfumature della Q… Stay tuned, STAY QUEER!

Note:

*Collettivo Femminista di Roma, ndr.

**Dal nostro manifesto.

Articolo scritto da:

Meravigliose serate a suon di musica, video postporno e considerazioni a partire dal nostro vissuto e dalla nostra quotidianità ci hanno accompagnat* ed aiutat* nell’autoformazione; finché alcun* di noi hanno avvertito la necessità di concretizzare queste riunioni in qualcosa che avesse un maggior impatto politico.

Meravigliose serate a suon di musica, video postporno e considerazioni a partire dal nostro vissuto e dalla nostra quotidianità ci hanno accompagnat* ed aiutat* nell’autoformazione; finché alcun* di noi hanno avvertito la necessità di concretizzare queste riunioni in qualcosa che avesse un maggior impatto politico.