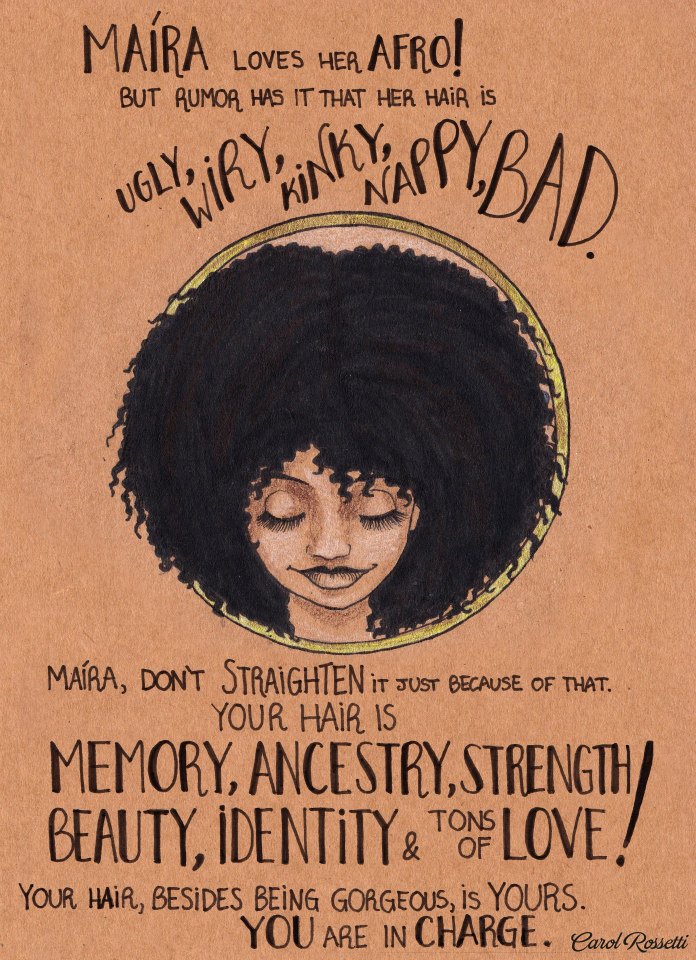

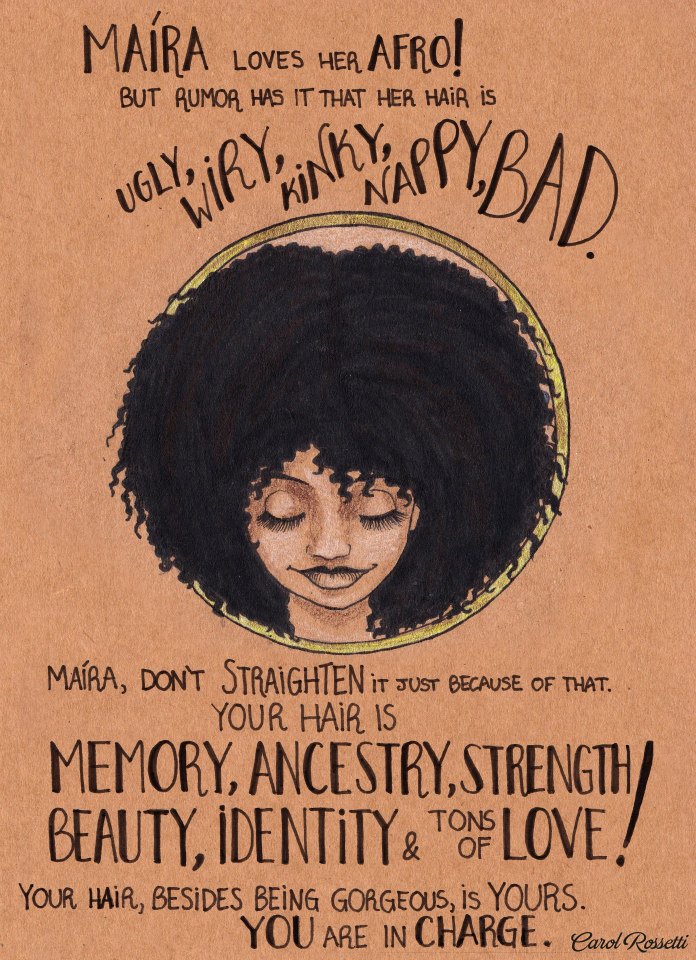

Qualche tempo fa mi sono imbattuta nei meravigliosi disegni di Carol Rossetti, illustratrice e graphic designer brasiliana che è riuscita diffondere un forte messaggio di rivalsa ed empowerment femminile attraverso la potenza della sua arte. Non a caso, l’illustrazione dalla quale sono rimasta più colpita è quella che ritrae il volto di una ragazza che porta fiera il suo selvaggio e spumeggiante afro. La sua storia, un manifesto:

Maira ama il suo afro, ma si dice che i suoi capelli siano brutti, ispidi, crespi, cattivi. Maira non li liscia proprio per questo motivo. I tuoi capelli sono la tua memoria, la tua stirpe, la tua forza, la tua bellezza, la tua identità e tonnellate di amore! I tuoi capelli, oltre ad essere meravigliosi, sono tuoi. Tu hai il potere!

La domanda sorge spontanea: dove e quando, ma soprattutto, chi ha deciso che i capelli afro non sono “buoni”? Ha provato a rispondere a questa domanda Chris Rock, comico, attore e regista nel documentario co-prodotto con HBO Films, Good Hair.

Ho visto Good Hair per la prima volta qualche anno fa, proprio mentre ero alle prese con il restyling dei miei capelli. Guardare un documentario che indaga le distorte dinamiche dello sconosciuto ma profittevole business che gestisce il settore dell’hairstyling afro-americano e non solo, mentre combattevo (nel vero senso della parola) con la mia indomabile chioma, ha profondamente influenzato il modo in cui mi rapporto ai miei capelli.

Mio padre è Ivoriano ma io sono nata e cresciuta in Italia, paese in cui per ovvie ragioni la cultura dei capelli afro non è mai esistita. A Pisa, la mia città natale, l’unico salone per capelli afro è gestito e frequentato solo ed esclusivamente da immigrati africani. La situazione migliora leggermente a Pontedera, cittadina poco distante, ma solo grazie al contributo della numerosissima comunità senegalese residente sul territorio.

Per questo motivo e per la ovvia incompetenza degli hair-stylist italiani nel trattare i capelli africani, ho avuto il piacere di farmi acconciare solo un paio di volte nella mia breve esistenza. Ma la verità è che nemmeno il migliore dei parrucchieri sarebbe mai riuscito a realizzare il mio sogno, avere i capelli lisci. Il luogo comune sembra inevitabile: “chi ha i capelli lisci li vuole ricci, chi li ha ricci li vuole lisci” – oppure – “A chi piace lo sci non piace lo snowboard e viceversa.” Niente di tutto questo. Le ambizioni di una ragazza con i capelli afro che si sottopone a ore di pettine e forbici, trattamenti chimici di ogni sorta, piastra, bigodini e chi più ne ha più ne metta, vanno ben oltre il semplice aspirare all’acconciatura perfetta. Le ragioni che risiedono dietro a quella che è una vera e propria cultura hanno profonde radici di natura etnica ed identitaria.

Tornando al documentario, lo stile dei capelli è parte integrante degli usi e dei costumi di molte etnie africane, esso rappresenta lo status quo di un individuo (religione, stato economico, età, etnia e altri attributi d’identità) ed ha una forte rilevanza sul piano sociale, basti pensare all’importanza dei barber shops come luogo di interazione e scambio culturale e intergenerazionale all’interno delle black communities americane. Ma quello che emerge, sia dal lavoro di Chris Rock che dall’esperienza di vita quotidiana della maggior parte delle ragazze di colore che conosco (me inclusa), è che tutti gli strumenti e le tecniche ideate per trattare i capelli africani sembra abbiano lo scopo di fare diventare i capelli africani capelli europei, bianchi, “buoni”.

Perché le donne di origine africana adottano un ideale di bellezza che non è basato sulle naturali caratteristiche dei loro capelli? Perché ci sottoponiamo a ore di stress e dolore per raggiungere, anche solo per poche ore, questa definizione di bellezza?

Acconciatura della moglie di un capo tribù Niao, territorio We, Costa D’avorio. Foto: Vandenhoute 1938-39, IV.F.VII. 134-10.

Il concetto di moda ha sempre implicato l’utilizzo di fastidiosi e dolorosi accessori per la manipolazione del corpo e dell’immagine, come corsetti o busti, ma perché oggi preferiamo portare hair extensions se non direttamente una simil parrucca, come nel caso della popolare weave, piuttosto che mostrare la nostra naturale capigliatura pur se crespa o poco femminile?

In Good Hair, Nia Long attrice statunitense afferma che c’è sempre una sorta di meccanismo discriminante all’interno della comunità nera: se hai i capelli “buoni” se più carina o semplicemente migliore della ragazza di colore che porta l’afro, dreads o altre capigliature “naturali”.

Indagare l’origine di questa dicotomia estetica intrinseca del mondo femminile africano ci porta indietro nei secoli fino ai tempi dello schiavismo, periodo in cui gli schiavi venivano rasati a zero per motivi igenico-sanitari. L’arte dell’intreccio diventò allora un atto di ribellione, un baluardo identitario che, anche se portato di nascosto, restituiva la dignità, l’identità e la cultura a coloro che ne erano stati espropriati.

In seguito, con l’avvento della piastra lisciante all’inizio del ‘900, iniziò il lungo processo di assimilazione dei canoni estetici occidentali. Ovviamente non fu solo l’invenzione di un semplice strumento a cambiare le scelte estetiche di milioni di donne di origine africana, molte infatti continuarono a portare intrecci e altre acconciature tradizionali.Il vero punto di svolta fu determinato dalla diffusione dei generi Blues e Jazz che negli anni ‘20 permisero all’industria discografica statunitense di creare la prima classe di dive nere della storia della musica. Le donne che tutte volevano essere: dal passato difficile ora indipendenti, aperte, libere da lavori domestici, ma soprattutto icone di stile, donne nere con i capelli stirati. Impossibile non ricordare Ma Rainey, Bessy Smith, Billie Holiday cantanti che hanno aperto la strada a dive come Ella Fitzgerald, arrivata sulla scena musicale internazionale qualche decennio più in là. Donne di successo che con la loro musica e con il loro stile hanno profondamente influenzato le scelte in campo estetico di molte generazioni successive.

Billie Holiday

Negli anni 50’ però i primi segnali di volontà di ritorno alle origini si fecero sentire: le rivolte contro il colonialismo in Africa e la diffusione della nuova cultura Beat portò artisti, studenti ed attivisti afroamericani a guardare nuovamente alle acconciature tradizionali africane. Dal 1969 in poi con la diffusione del movimento Black Power lo stile afro diventò un vero e proprio culto di massa.

Oggi come negli anni ‘20, la maggior parte delle dive di colore a cui milioni di ragazzine aspirano ad assomigliare hanno meravigliosi capelli lunghi e lisci, o meglio, così ci fanno credere. Infatti il mercato delle hair extensions ha completamente rivoluzionato il settore dell’hairstyling e la vita di milioni di donne: perchè spendere tempo e denaro cercando di acconciare indomabili capelli ricci e crespi quando si possono semplicemente nascondere per indossare i capelli lisci provenienti dalle teste di altre donne?

Le extensions di capelli naturali sono sempre più richieste nei black hair salons dei paesi occidentali. In Inghilterra il ricavato della vendita di questi prodotti risale a 60 milioni di pound circa l’anno, infatti per la migliore qualità rispetto ai capelli sintetici e per la possibilità di essere acconciati, il loro prezzo è nettamente superiore. Purtroppo chiedersi da dove provengano queste pregiatissime chiome porta alla luce una realtà molto triste che, se da un lato realizza il sogno di molte donne di possedere un liscio perfetto, dall’altro sfrutta e priva di dignità altre donne che invece sacrificano i loro capelli. Di fatti, migliaia di donne indiane donano i loro meravigliosi capelli alle divinità nei tempi Hindu in segno di gratitudine e rispetto, completamente ignare del fatto che i loro capelli verranno venduti per diventare temporanei costosissimi prodotti di bellezza. A questo proposito Jeanette Catsoulis, giornalista del New York Times, in una sua recensione del documentario di Chris Rock, analizzando la frase di Al Sharpton religioso, attivista e politico statunitense “We wear our economic oppression on our heads”, mette in risalto la natura deviata e perversa dell’economia globale dei giorni nostri: se fino a pochi decenni fa il mercato e la produzione dei prodotti per capelli africani erano gestiti da imprenditori afroamericani e rivolti a consumatrici e consumatori afroamericani, oggi i profitti della vendita di hair extentions naturali finiscono totalmente nelle mani produttori asiatici. Un chiaro esempio di questo nuovo business asiatico si può trovare a Londra, nel quartiere di Dalston, dove si trova il negozio più famoso della capitale per la vendita al dettaglio di hair extensions e altri articoli per capelli afro. Il magazzino, gestito da asiatici e frequentato principalmente da clienti di origini africane o caraibiche, non a caso è situato nel cuore di un quartiere in cui la comunità nera è in continua crescita dagli anni ‘60.

Donna indiana dona i suoi capelli alle divinità Hindu nel tempio di Tirumale in India

In conclusione, l’infinta ricerca della felicità tramite il raggiungimento di canoni estetici preconfezionati e privi di alcuna logica (se non di quella puramente economica) comporta inevitabilmente due tipi di sfruttamento: quello di donne nei confronti di altre donne e quello del sistema economico nei confronti di tutte le donne, poiché educate e socializzate ad essere disposte a tutto per incarnare ideali di bellezza che altri hanno deciso per loro in base a strategie di mercato.

Quando ero bambina il mio sogno più grande era avere i capelli lunghi perché i miei erano cortissimi e afro; tutte le altre avevano i capelli lunghi: la mia mamma, le mie Barbie, le mie amiche, le mie cantanti preferite. Durante la mia adolescenza ho passato ore, spesso giorni a trattare, trasformare i miei capelli per portarli a essere quello che non sono e che per loro natura non possono essere. Poi un giorno ho deciso che non volevo più fare il gioco di nessuno attraverso i miei capelli, se non il mio. Non volevo più portare secoli di oppressione economica sulla mia testa, non desideravo più cambiare la mia natura, anzi volevo finalmente accettarla, farla mia. Anche io, come Maira, oggi penso che i miei capelli siano la mia memoria, la mia identità, la mia forza e che ci sia un grande bisogno di liberare l’immaginario collettivo, femminile e maschile, da queste perverse gabbie estetiche di cui tutta la società è prigioniera. Carol Rosetti manda messaggi importantissimi con le sue illustrazioni che toccano diversi aspetti dell’universo femminile e non solo. Il messaggio di Maira è anche il mio e ho voluto contribuire a diffonderlo perché fiera dei miei 174 dreads grido: “Good or bad, it’s my hair!”.

Articolo scritto da: